Senza offesa, è la più nobile di tutte le regioni d’Italia.

Così definiva la Calabria Gabriele Barrio, primo storico di questa regione, nel suo De antiquitate et situ Calabriae del 1571. Ma sappiamo bene che la descrizione di una terra ubertosa e illustre, ricca del necessario e del superfluo, luogo edenico ed esotico, è un’immagine ideale che molti eruditi del Basso Medioevo e dell’Età Moderna hanno contribuito a delineare fino a farne quasi uno stereotipo. Dal ‘700 in poi il nuovo spirito critico e soprattutto molti resoconti dei viaggiatori del Grand Tour non potranno che rilevarne, accanto alle bellezze naturali, difetto e penuria delle necessità primarie, rozzezza e avvilimento, arrivando a definirla “un corpo malato che si mostra pieno di piaghe e ulcere”.

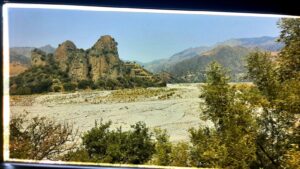

Questi due poli saranno la costante entro cui oscilleranno le immagini di amenità e feracità, ricorrendo ora alla categoria del sublime ora a quella del degrado e dell’arretratezza, in piena specularità con i chiaroscuri della natura: delle grotte e dei boschi, dei tramonti e delle albe, delle distese di sole e mare e della furia di terremoti e alluvioni. Ed è tra la prospettiva naturalistica e paesaggistica e quella socio-economica e antropologica che si insedia il corto circuito storico e narrativo di questa regione.

Autocelebrazioni o commiserazioni a parte, la storia, però, va conosciuta e raccontata, ma soprattutto letta nelle tracce del presente, perché la Calabria, che già Tito Livio definiva extremus Italiae angulus, seppure terra di confine, ha fatto di quel confine una soglia, ovvero spazio di incontro, accoglienza e contaminazione, recependo le sollecitazioni e le istanze provenienti da tutto il Mediterraneo e indossando un profilo di straordinaria ricchezza, che in buona parte vive anche attraverso le tre comunità “minoritarie”, definizione che non implica criteri di qualità, ma esclusivamente numerici: quella grecanica, quella arbëreschë e quella occitana, realtà culturali ancora oggi attive e operanti.

Ad accomunarle un fenomeno incessante dell’uomo di ogni tempo, tanto da diventare un topos letterario ed esistenziale: il viaggio, ora di migrazione e colonizzazione, ora di riconquista, ora di fuga e di sopravvivenza; e poi il fattore unificante per eccellenza: la lingua, con le rispettive specificità.

L’anima e la lingua greca, che pulsano ancora nei centri ellenofoni della provincia di Reggio, devono la loro origine non solo ai coloni greci della madrepatria, ma anche alla costituzione della Calabria come provincia occidentale dell’impero bizantino (Tema tis Calavrìas), che ha rinnovato l’antica radice e conservato riti e costumi. La “capitale” Bova (Chora tu Vua), da cui il nome di Bovesìa a tutta l’area dei paesi grecanici, è roccaforte e simbolo di un vero e proprio miracolo di sopravvivenza e resistenza. Il fascino e l’interesse per questo paese risiedono nella sua posizione naturale, una vertigine di circa 800 metri sulle vallate aspromontane e sull’orizzonte del mare jonico, nella monumentalità dei palazzi e delle chiese, che custodiscono preziose opere, e nella presenza di tre musei: il Museo della Lingua Greco-Calabra, dedicato a Gerhard Rohlfs, il maggior studioso della lingua greca di Calabria, il Museo Civico di Paleontologia e Scienze Naturali dell’Aspromonte e il Museo all’aperto della Civiltà Contadina.

Una serie di altri piccoli centri, appollaiati sui costoni rocciosi, conservano una tradizione ossuta e fortemente derivata dalla terra, entro cui risuonano ancora motivi mitici e lirici prettamente greci. Sono, infatti, cospicue le affinità materiali e immateriali con la madrepatria, spesso vagheggiata, come nei versi di Bruno Casile, incisi nel “Giardino delle parole” (O Cipo ton Logo), lo spazio en plein air del Museo della Lingua Greco-Calabra.

L’arrivo dei profughi albanesi in Calabria, fuggiti “per rimanere liberi e cristiani”, dall’Epiro, dall’Albania e dalla Grecia sotto la pressione turca, risale, invece, al XV secolo; circa trenta comunità che vantano un patrimonio linguistico, culturale e religioso vivissimo e che si sono perfettamente radicate nel territorio calabrese. Una presenza importante e incisiva, con una significativa concentrazione nell’area pre-pollinica della provincia di Cosenza e una storia gelosamente e orgogliosamente custodita.

La raccontano bene le quindici porte narranti di San Benedetto Ullano, paesino della provincia di Cosenza, dipinte da vari artisti, che filano, con immagini e didascalie, la trama di miti, imprese, personaggi ed eventi storici o leggendari, a sussurrare a questo presente il loro antico passato: l’origine romana del sito, la ballata arbëreschë di Jurendina e Kostantini, l’elezione, a soli 8 anni, di Rocca, figlia di Drogone d’Altavilla, a signora e contessa del “Castello de Ullano”, lo stradiotto albanese Teodoro Musacchio e l’eroe nazionale Giorgio Castriota Skandeberg. Passeggiare per i vicoli di questo paese è come sfogliare un catalogo, o forse meglio, balzare da uno scorcio all’altro sui diversi panorami della storia. Un museo diffuso, come si dice ora, che riannoda e tiene salde le fila di un’identità ostinata a non perdersi nell’involucro uniformante della modernità.

In Arbëria tutto è narrazione: il canto, la danza, l’immagine; e la stessa icona non è idolatria ma testimonianza ed evocazione. Da quella diaspora gli Albanesi non hanno portato altro che la lingua, i ricordi e la speranza, tenacemente trasmessi di generazione in generazione nelle case, davanti al focolare; e la Calabria li ha accolti proteggendoli lontano dal mare e dalle campane che suonando avrebbero tradito la loro identità religiosa svelandoli al nemico turco.

A Lungro, città del Risorgimento – cui gli italo-albanesi diedero un significativo contributo – e della miniera di salgemma – sfruttata fin dall’antichità romana e oggi narrata in un museo – ha sede l’Eparchia greco-bizantina direttamente soggetta alla Santa Sede di Roma. In queste realtà, infatti, il fattore religioso si intreccia con quello linguistico e sociale, e il rito bizantino in lingua greca, oltre all’ uso quotidiano della lingua arbëreschë, costituisce una concreta testimonianza della legittima diversità nell’unità.

In tale pluralismo di lingue e culture si inseriscono anche le poche comunità valdesi di Calabria, insediatesi, a partire dal XIII sec., nelle vallate interne tra Fuscaldo e Cetraro: San Sisto, San Vincenzo La Costa e soprattutto Guardia Piemontese, centro interamente fondato dai seguaci del mercante lionese Pietro Valdo che parlavano l’occitano, la lingua d’Oc, come fu definita da Dante Alighieri. Ne è risultata una realtà sui generis, per lingua e per fede religiosa, che ha vissuto pacificamente fino al famoso eccidio del 1561, quando la Chiesa di Roma scatenò una feroce repressione contro questi “eretici” che, nel sinodo di Chanforan del 1532, avevano aderito al credo protestante.

Oggi, a presidio e custodia di questo passato, restano luoghi, simboli e iniziative culturali: la Porta del Sangue, quello versato a fiotti per le strade dalle vittime della strage, qualche vecchia porta con spioncino, che serviva per controllare i pochi sopravvissuti, il Centro Culturale “Gian Luigi Pasquale”, nome dell’eroe e martire della storia valdese, che opera infaticabilmente per la divulgazione di questa storia e per la sua attualizzazione sui temi della libertà religiosa, il Museo Valdese, il Laboratorio di Arte Tessile in cui lentamente si sono recuperate le tecniche di tessitura del prezioso abito guardiolo. Nel 2021, dopo 460 anni da quello sterminio, due guardioli hanno chiesto di essere ammessi al credo valdese, riportandone il culto nel paese.

Tanta ricchezza e complessità e una così preziosa e unica biodiversità linguistica e culturale della Calabria esigono adeguati spazi di narrazione e la difesa delle specificità diventa un vero e proprio atto di responsabilità politica, perché perdere la possibilità di leggere la storia nei segni in cui è ancora impressa e non sentirne più la portata semantica vuole dire uscire dal continuum stesso della storia, che è movimento, divenire, cambiamento, possibilità, per rimanere nell’immobilismo o, peggio ancora, sentirsi assenti anche nel presente.

Maria Cavallo